Nicht zufrieden mit der Gestaltung beider Zeichen zeigte sich hingegen Apotheker und Werbefachmann Karl Gissinger (1867 bis 1957), Ründeroth, Herausgeber der modernen »Verunda-Fachzeitschrift für die Kundenwerbung der Apotheke«. Im September 1929 schreibt er dort:

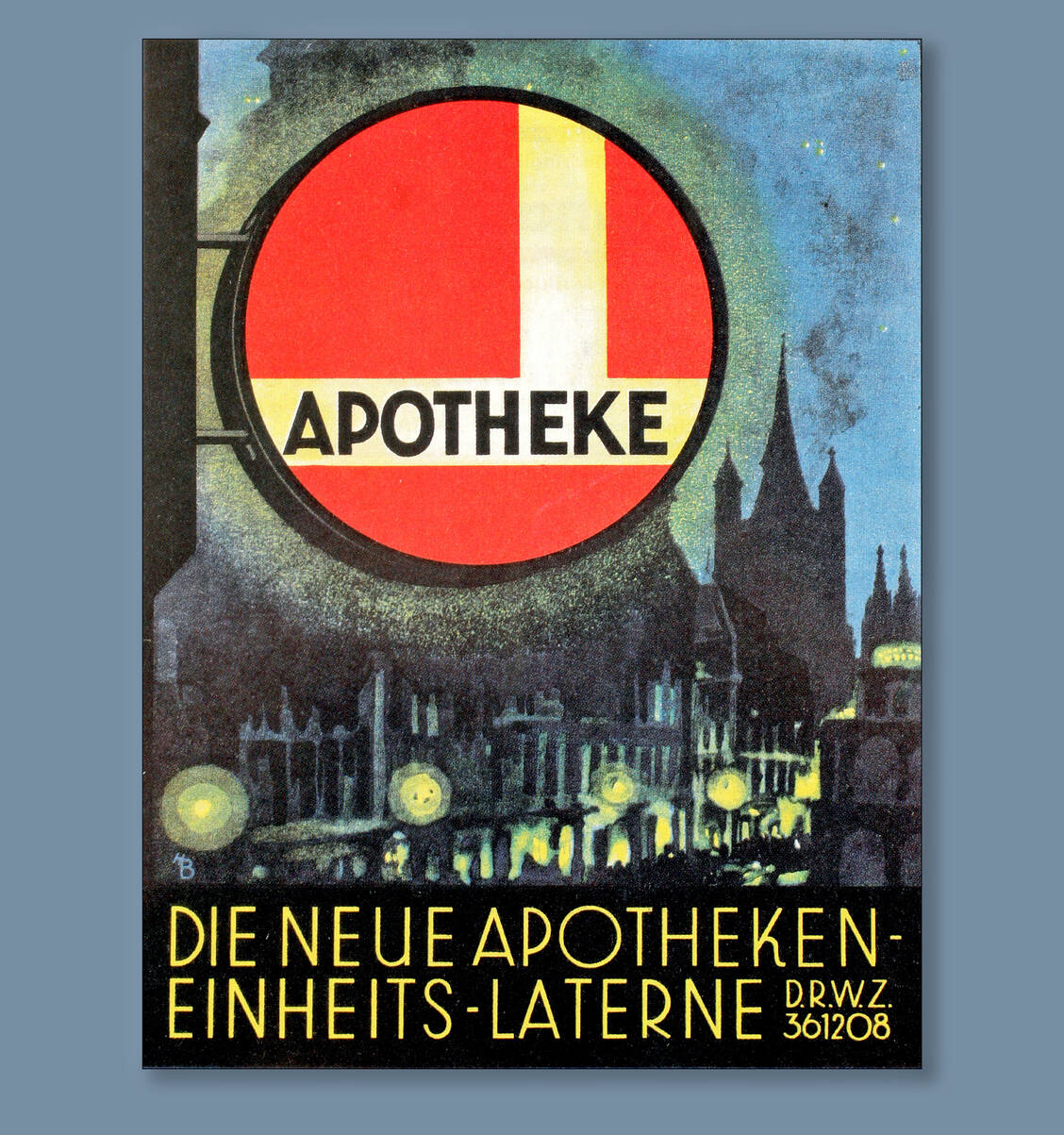

»Es ist schade, dass wir nicht … eigentlich ein Signum haben, welches dem Publikum bekannt ist und vertraut wäre … Inzwischen hat die Firma Wenderoth den Versuch gemacht, diesem Mangel abzuhelfen … Wenn es auch nicht unmöglich ist, daß ein solches Zeichen, sofern es an sämtlichen Apotheken angebracht, zu deren Kenntlichmachung beitragen könnte, so enthält es doch keinerlei Charakteristikum für die Apotheke …«

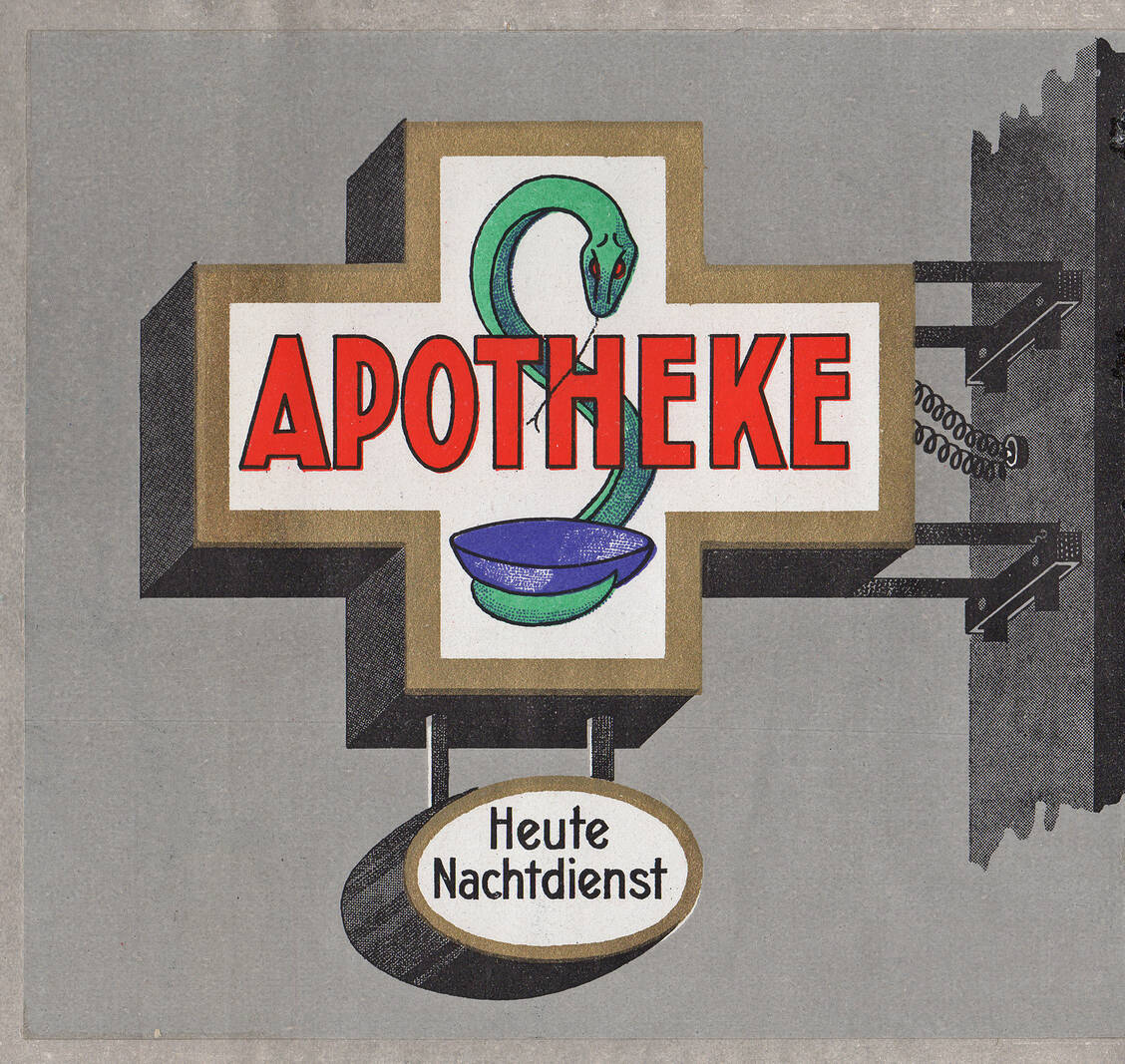

Zum Hageda-Zeichen führt er aus: »In der Apothekerzeitung … ist dieses … abgebildet und empfohlen. … entspricht es [aber] aus anderen Gründen nicht unseren Forderungen …«