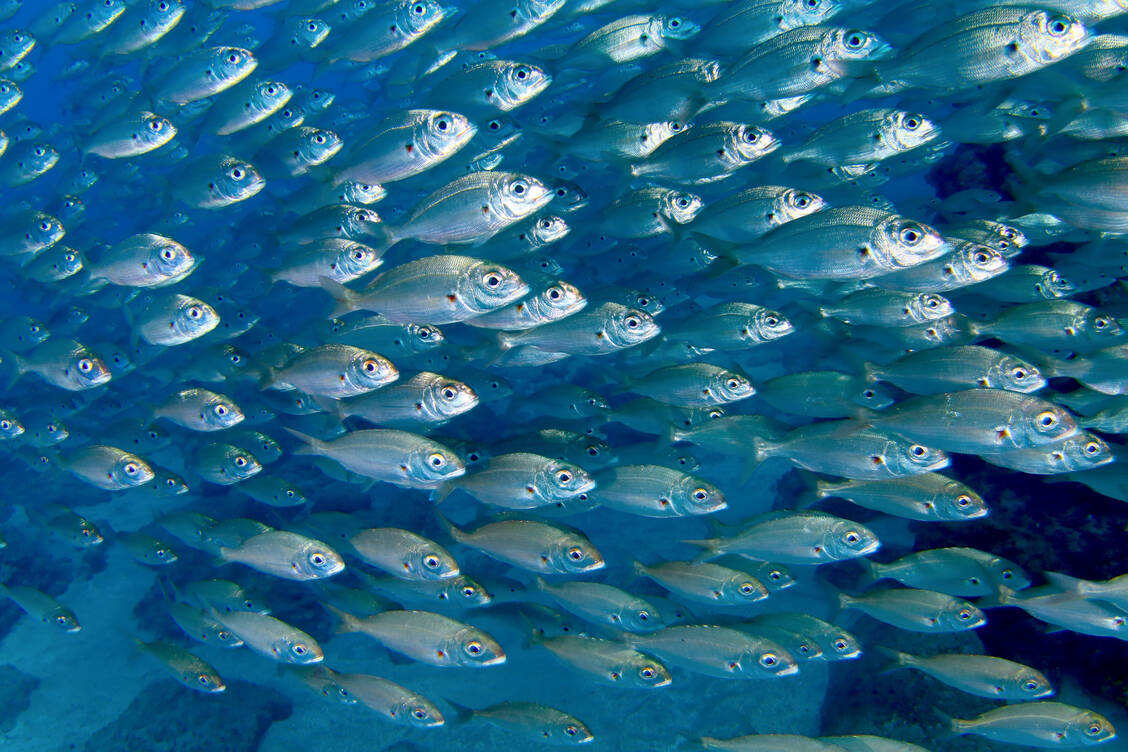

Krause: Ich habe zum Beispiel einige Sparkassen, Continental, Bosch, Porsche und Audi besucht. Generell ist den Vertretern von Führungspositionen klar, dass heute niemand mehr alles lesen, beachten und wissen kann. Entscheidungen müssen sich daher auf mehrere Schultern verteilen. Dabei kann man aber auch gezielt auf das kollektive Wissen seiner Mitarbeiter zugreifen und ihren Input nutzen. Allerdings sollte man bei solchen Prozessen gewisse Prinzipen beachten. »Der Schwarm« sollte das Problem beurteilen können, etwaiges Wunschdenken sollte keine Rolle spielen und keinerlei Bestrebungen vorhanden sein, die Entscheidung zu manipulieren. Je diverser zudem die Zusammensetzung der Mitarbeiter ist und je mehr sie über unabhängige Informationen zu der Thematik verfügen, desto besser. Das sind vier wesentliche Voraussetzungen dafür, dass solche kollektiven Entscheidungen eine Chance haben, schwarmintelligent zu sein. Zwar existiert so noch keine Garantie, es steigert aber Wahrscheinlichkeit.