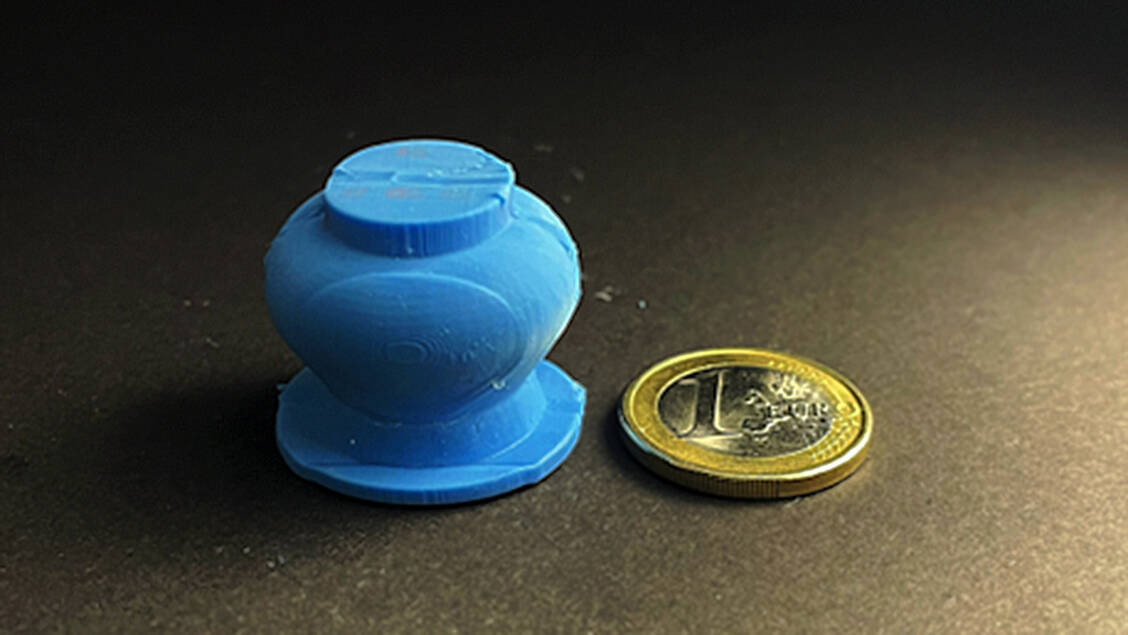

In einer Pressemeldung stellt die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich ein neu entwickeltes Gerät zur Blutentnahme vor. Zwar lässt sich damit nicht so viel Blut gewinnen wie mit einer Nadel, aber deutlich mehr als mit einem Stich in die Fingerkuppe. Das Gerät funktioniert nach dem Blutegel-Prinzip. Nachdem sich ein Blutegel an der Haut festgesaugt hat, durchdringt er diese mit seinen Zähnen und erzeugt durch Schlucken einen Unterdruck, über den er Blut aus der Wunde saugt. Das neue Gerät funktioniert im Grunde ebenso. Ein etwa 2,5 cm großer Saugnapf wird am Oberarm oder am Rücken angebracht. In ihm befinden sich mehrere Mikronadeln, die beim Anpressen die Haut punktieren. Der Unterdruck im Saugnapf sorgt dafür, dass sich innerhalb weniger Minuten Blut darin sammelt.