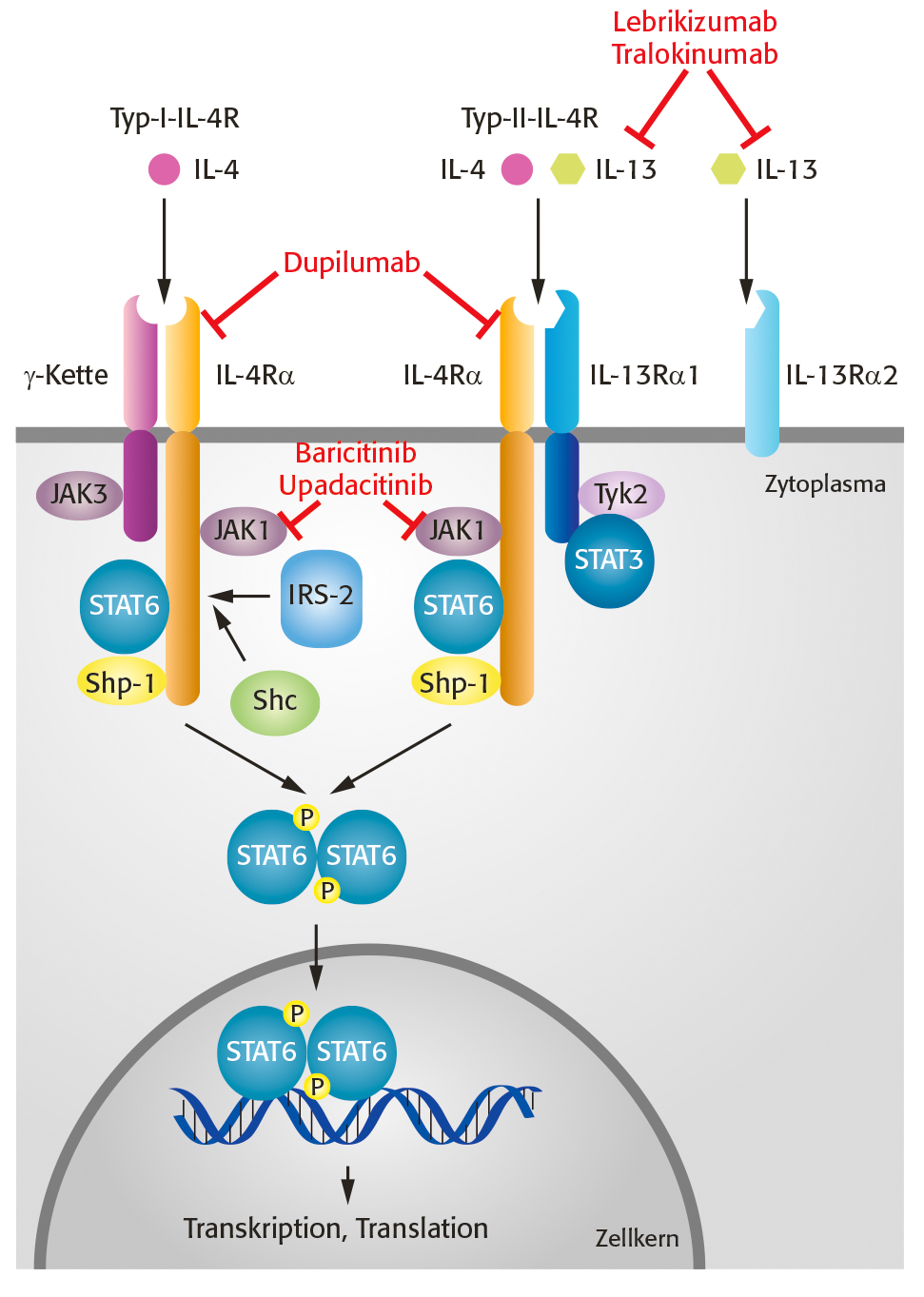

Mit Dupilumab steht nun seit 2017 erstmals ein Biologikum zur Behandlung des mittelschweren und schweren atopischen Ekzems zur Verfügung. Der IgG4-Antikörper – Gewinner des PZ-Innovatinspreises 2018 – richtet sich gegen die gemeinsame α-Kette des

IL-4- und IL-13-Rezeptors (Abbildung 1). Dupilumab zeigt im Vergleich zu den etablierten Systemtherapeutika deutlich weniger Nebenwirkungen, kann einfacher gehandhabt werden und

bedarf während des Behandlungsintervalls weniger Laborwertkontrollen.

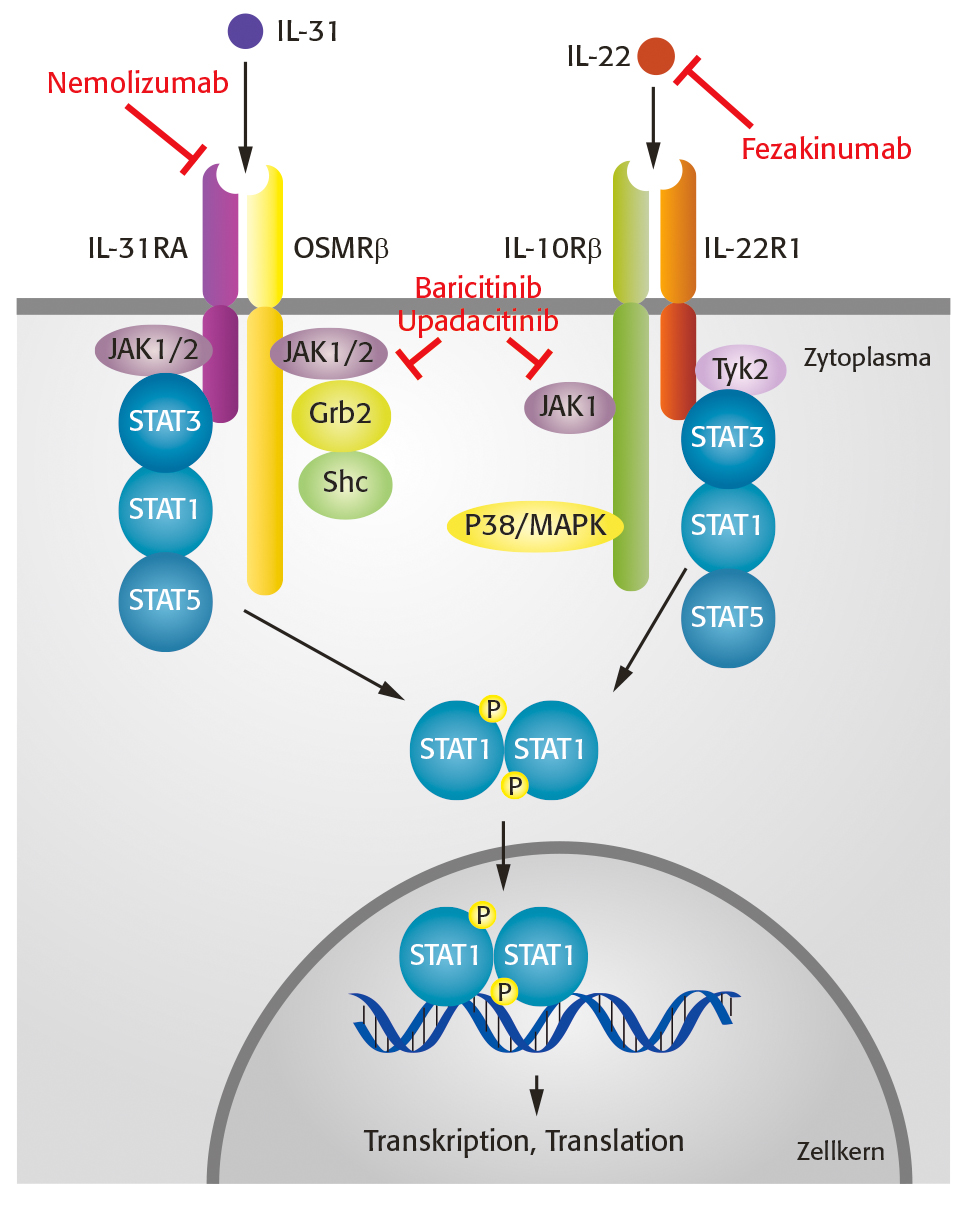

Neben Dupilumab befinden sich weitere Wirkstoffe mit unterschiedlichen Zielmolekülen in klinischen Studien, die Professor Dr. Andreas Wollenberg, Anne Gürtler und Teodora Pumnea von der Ludwig-Maximilians-Universität München in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift »Pharmakon« vorstellen. Zum Beispiel Tralokinumab, ein humaner monoklonaler Antikörper, der gegen das Zytokin IL-13 gerichtet ist. In einer Phase-II-Studie zeigte der Antikörper vielversprechende Ergebnisse bei guter Verträglichkeit. Der Therapieerfolg untermauert die Hypothese, dass eine alleinige Blockade des Zytokins IL-13 ausreicht, um die Symptome des atopischen Ekzems zu verbessern.