Klagt der Patient über massive Schluckbeschwerden und hat gelblich-weiße Stippen auf der Zunge und den Mandeln, sollten Apotheker und PTA hellhörig werden und an den Arzt verweisen. Beides sind typische Anzeichen einer bakteriellen Infektion.

So kann eine Streptokokken-Angina oder auch Scharlach dahinterstecken, ausgelöst durch ß-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A. Neben den Dysphagien klagen die Patienten oftmals auch über Kopf- und Ohrenschmerzen und mitunter hohes Fieber. Auch charakteristisch, aber kein Muss: Der etwas versetzt auftretende Ausschlag in den Achselhöhlen und an der Innenseite der Oberschenkel, der sich auf den ganzen Körper ausbreitet. Auf der Zunge entsteht zunächst ein weißlich-gelber Belag, der nach ein bis zwei Tagen abgestoßen wird. Danach ist die Oberfläche der Zunge auffallend gerötet und erinnert an eine Himbeere.

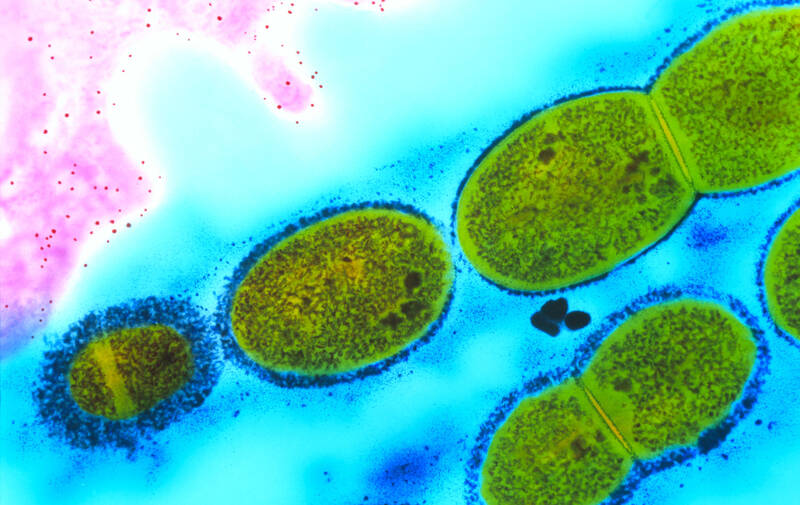

Scharlach ist eine Sonderform der Streptokokken-Angina. Auch diese Infektion kommt durch Streptokokken A zustande, vor allem Streptococcus pyogenes (siehe Bild). Diese beherbergen jedoch einen Bakteriophagen, der das Scharlach-Toxin produziert. Ohne Letzteren kommt es allein zu einer eitrigen Mandelentzündung. Da es mehrere Serotypen dieses Bakteriophagen gibt, kann man mehrmals an Scharlach erkranken.