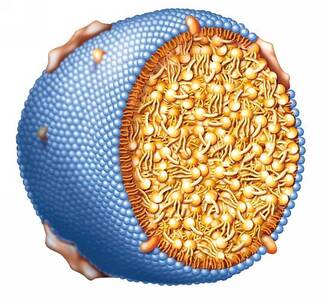

Um seinen Transport im Blut zu ermöglichen, wird es in der Leber »verpackt«. Das Ergebnis, das Low Density Lipoprotein (LDL), besteht aus mehreren Tausend, teils freien, teils veresterten Cholesterolmolekülen im Innern einer Eiweißhülle. Zellen, die Cholesterol benötigen, nehmen LDL aus dem Blut auf, packen das enthaltene Cholesterol enzymatisch aus und machten es somit nutzbar.

Allerdings passieren beim Transport bisweilen Unfälle. »Dann strandet LDL in den Gefäßwänden«, sagte Bhakdi. Nach der gängigen Lehrbuchmeinung wird das Cholesterol dabei oxidiert und lockt in dieser Form bestimmte Immunzellen, die Makrophagen, an. Diese nehmen das oxidierte LDL auf und verwandeln sich dadurch in pathologische Schaumzellen, die immunologische Botenstoffe ausschütten und chronische, gefäßwandschädigende Entzündungsreaktionen anstoßen.

Bhakdi zweifelt diese Oxidationstheorie an. Er erhob bei seinem Vortrag mehrere Einwände: »Atherosklerotische Plaques enthalten Untersuchungen zufolge kaum oxidiertes LDL. Stattdessen findet sich darin viel freies Cholesterol.« Zudem erfolge in den Plaques nachweislich eine Aktivierung des Komplementsystems, einer Zwischenstufe immunologischer Prozesse. Oxidiertes LDL sei aber kein Komplement-Aktivator.

Aufgrund dieser Beobachtungen entwickelten Bhakdi und seine Kollegen bereits 1998 ein eigenes Entstehungsmodell der Atherosklerose, die »Mainzer Hypothese«. Auch bei ihr steht zu Anfang die Annahme, dass LDL mitunter in den arteriellen Gefäßwänden strandet, ohne aber dabei oxidiert zu werden. »Stattdessen wird das Cholesterol in den Gefäßwänden ausgepackt, genau wie in den Körperzellen und unter Beteiligung der gleichen Enzyme«, sagte Bhakdi. Das freie Cholesterol und wohl auch weitere Komponenten der umgebauten LDL aktivierten das Komplementsystem. Dieses locke wiederum Makrophagen an, die LDL über spezielle Rezeptoren aufnähmen und sich in der Folge zu Schaumzellen entwickelten.

Anders als die Vertreter der Oxidationshypothese hält Bhakdi diese immunologischen Reaktionen noch nicht für pathologisch. Denn er vermutet, dass das Cholesterol aus den Schaumzellen entfernt wird, und zwar mithilfe von High Density Lipoprotein (HDL). Dieser Gegenspieler des LDL ist auch am Cholesterolrücktransport von anderen Körperzellen zur Leber beteiligt. »Erst wenn die Menge des Cholesterols, das sich in den Gefäßwänden sammelt, die Kapazitäten des Rücktransports übersteigt, beginnen die Schaumzellen, entzündliche Prozesse anzukurbeln.«

Aufgrund dieser Überlegungen hält Bhakdi die Atherosklerose nicht für eine polyfaktorielle Erkrankung, sondern führt sie auf eine einzige Ursache zurück: ein Übermaß an LDL in den Gefäßwänden, vor allem als Folge erhöhter Plasma-LDL-Spiegel und Bluthochdrucks. »Offenbar verstärkt eine Begleitaktivierung des Immunsystems, etwa durch Rauchen, Diabetes, chronische Infektionen oder Autoimmunkrankheiten, den pathologischen Prozess.« Bhakdi sagte, aus diesen Überlegungen ließen sich vermutlich neue Therapiekonzepte ableiten, und betonte: »Wenn wir einen Weg finden, LDL aus den Gefäßwänden zu entfernen, dann können wir die Atherosklerose besiegen.«

Allerdings räumte er selber ein, dass sich die Mainzer Hypothese auch mehr als zehn Jahre nach ihrer Erstellung nicht gerade stark verbreitet habe. Recherchen in medizinischen Datenbanken lieferten dazu nur wenige Dutzend Einträge, die nach dem Stichwort »Oxidationshypothese« dagegen Tausende.

Doch kommen beide Hypothesen zu vergleichbaren Schlussfolgerungen für die Praxis. So empfahl Bhakdi zur Prophylaxe und Therapie der Atherosklerose vor allem eine Senkung der Plasma-Spiegel von LDL sowie eine Erhöhung der HDL-Werte. Zudem riet er zur Beseitigung weiterer Herz-Kreislauf-Risiken, namentlich Rauchverzicht sowie eine optimale Prophylaxe und Therapie von Bluthochdruck und Diabetes.