Nitro-Donatoren wirken, indem sie Stickstoffmonoxid (NO) freisetzen. NO wird auch im gesunden Gefäßendothel aus der Aminosäure Arginin gebildet. Das hochreaktive Radikal diffundiert zur glatten Gefäßmuskulatur, wo es eine Reaktionskette in Gang setzt, die mit der Relaxation und Vasodilatation endet. Daneben hat NO noch viele weitere Funktionen wie Böger deutlich machte. So hemmt es zum Beispiel die Thrombozytenaggregation und die Proliferation glatter Gefäßmuskelzellen.

Bei KHK-Patienten ist die endogene NO-Produktion vermindert. Früher ging man davon aus, dass Nitro-Donatoren das fehlende NO ersetzen. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Denn endogenes NO wird vorwiegend arteriell gebildet, Nitro-Donatoren tragen aber vor allem über eine Vorlast-Senkung, also eine venöse Vasodilatation, zur Entlastung des Herzens bei.

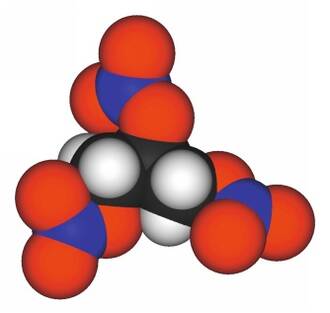

Typische Vertreter aus der Klasse der Nitro-Donatoren sind Glyceroltrinitrat (Nitroglycerin), Isosorbiddinitrat (ISDN), Isosorbidmononitrat (ISMN), Pentaerithrityltetranitrat (PETN) und Molsidomin. Für die Akuttherapie eignet sich Böger zufolge zum Beispiel Glyceroltrinitrat. Oral sei es so gut wie gar nicht bioverfügbar, deshalb werde es entweder sublingual oder transdermal appliziert. Als Spray wird es direkt auf die Mundschleimhaut gesprüht; Zerbeißkapseln wirken innerhalb von 30 Sekunden nach Einnahme. Allerdings ist die Wirkdauer mit 15 bis 30 Minuten begrenzt. Der Wirkeintritt beim Nitroglycerin-Pflaster liegt bei einer Stunde, die Wirkdauer bei 24 Stunden. »Weisen Sie darauf hin, dass das Pflaster zur Nacht entfernt wird, da- mit es nicht zur Nitrattoleranz kommt«, gab Böger einen Beratungshinweis. Das nitratfreie Intervall sollte acht bis zehn Stunden betragen. Um diese Nitratpause zu überbrücken, verordnen Ärzte häufig den Wirkstoff Molsidomin. Böger wies darauf hin, dass es nicht automatisch gegeben werden sollte, sondern nur bei Patienten, die tatsächlich nachts Angina-Pectoris-Anfälle haben. Die Tendenz zur Toleranzentwicklung ist bei Molsidomin im Vergleich zu den anderen Nitro-Donatoren deutlich schwächer ausgeprägt.