Diesbezüglich hätte eine Studie, die Dr. Piero Anversa vom New York Medical College und Kollegen 2002 im »New England Journal of Medicine« veröffentlichten, für enorme Euphorie gesorgt. Es handelt sich um eine Untersuchung an acht Herzen, die von weiblichen Spendern stammten, aber nun in der Brust männlicher Empfänger schlugen. »Rund 18 Prozent der analysierten Herzmuskelzellen enthielten ein Y-Chromosom, müssen also von den Männern stammen«, fasste Eschenhagen das zentrale Ergebnis zusammen. »Die Autoren vermuteten, dass diese Zellen aus dem Knochenmark eingewandert waren, dass sich Knochenmarkstammzellen also nicht nur zu unterschiedlichen Blutzellen entwickeln, sondern auch zu Herzmuskelzellen.« Um diese Theorie zu beweisen, injizierten Anversa und Kollegen Knochenmarkstammzellen in Mäuseherzen. Und tatsächlich siedelten sich diese in der fremden Umgebung an, wandelten sich in Herzmuskelzellen um und verbesserten die Pumpleistung des Organs.

In der Folge stürzten sich viele Arbeitsgruppen auf das verheißungsvolle Forschungsfeld – und entzauberten es. »Die Schlüsselbefunde von Anversas Team ließen sich in Studien mit einem ähnlichen, aber besseren Design nicht reproduzieren«, fasste Eschenhagen zusammen. So entstehe wohl doch kein Myokardgewebe aus Knochenmarkzellen, und die natürliche Regenerationsrate des Herzens scheine unter 1 Prozent zu liegen – also weit niedriger, als es die Studie mit den Spenderherzen vermuten ließ.

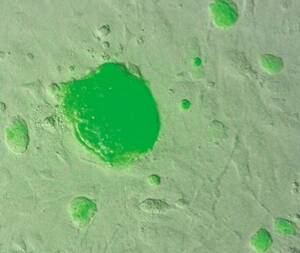

Für vielversprechender hält Eschenhagen einen anderen Ansatz der regenerativen Medizin, nämlich die Züchtung von Herzmuskelgewebe im Brutschrank (Tissue Engineering). Auch er selbst und seine Mitarbeiter forschen auf diesem Gebiet. Unter anderem gelang es ihnen, Zellen aus den Herzen neugeborener Ratten zu isolieren und daraus ringförmige Gebilde mit einem Durchmesser von rund 1 cm zu erzeugen, die sich aus eigener Kraft rhythmisch zusammenziehen und wieder entspannen. »Auch histologisch weisen sie die Eigenschaften von Herzmuskelgewebe auf.« Die Funktion erprobten die Forscher, indem sie bei Ratten einen Herzinfarkt auslösten und ihnen dann die Kunstherzpräparate auf das geschädigte Gebiet nähten. »28 Tage später waren die Implantate angewachsen und unterstützten wirkungsvoll die Pumpleistung des Herzens«, berichtete Eschenhagen.

Nun gelte es, eine geeignete Quelle für menschliche Herzmuskelzellen zu finden. Viele Forscher setzten dabei auf embryonale Stammzellen, da sie sich unbegrenzt vermehren und unter geeigneten Kulturbedingungen in alle Zelltypen des menschlichen Körpers verwandeln lassen. Allerdings wecken sie aufgrund ihrer Herkunft ethische Bedenken und bergen ein erhebliches praktisches Problem: »Sie stammen nicht vom Patienten selbst. Deshalb stößt sein Immunsystem die daraus erzeugten Gewebepräparate ab.«

Vermeiden lassen sich beide Nachteile durch die Technik der Reprogrammierung, die Dr. Shinya Yamanaka von der Universität Kyoto und seine Kollegen 2007 veröffentlichten. Dazu hatten sie vier Steuerungsgene in menschliche Hautzellen eingeschleust und diese dadurch in sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen verwandelt, die sich vermehren und zu vielen verschiedenen Zelltypen differenzieren lassen. »Die Technik ist gar nicht schwierig«, sagte Eschenhagen. Deshalb rücken aus seiner Sicht klinische Studien in immer greifbarere Nähe.

Am Ende seines Vortrags formulierte er eine Zukunftsvision, wobei er seine Forschung mit der von Yamanaka kombinierte. Demnach unterzieht sich ein Herzinfarkt- oder Herzinsuffizienz-Patient zunächst einer kleinen Hautbiopsie. Daraus werden im Labor induzierte pluripotente Stammzellen erzeugt, um aus diesen ein individuelles Herzmuskelzellpräparat zu züchten und dieses operativ in den Bereich des geschädigten Herzgewebes zu implantieren. Die frischen Zellen nehmen ihre Arbeit auf, das Herz pumpt wieder ordentlich.