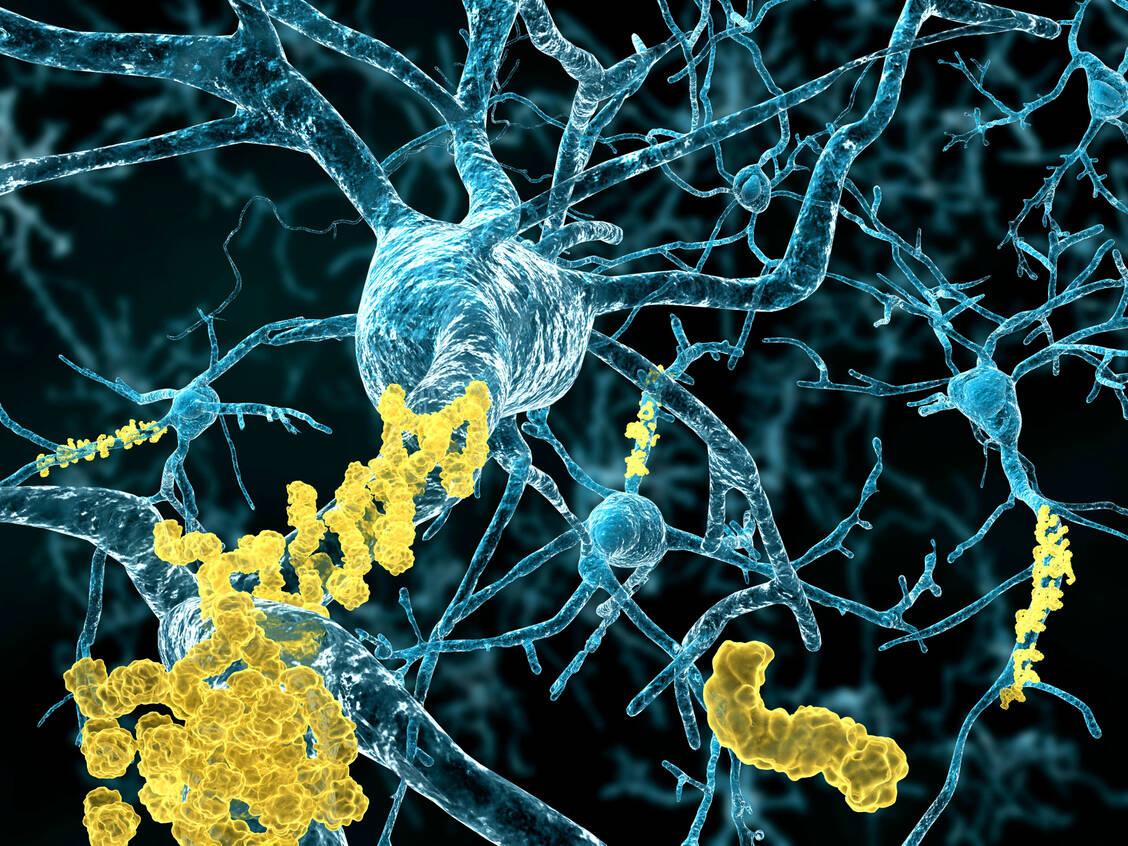

»Erstmals ist es gelungen, überzeugend nachzuweisen, dass die Reduktion von Amyloid zu einer statistisch signifikanten und klinisch robusten Verzögerung des Krankheitsverlaufs im Vergleich zu Placebo führt. Das ist ein Meilenstein in der Alzheimer-Forschung«, sagte Professor Dr. Frank Jessen, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Uniklinik Köln, in einer Online-Veranstaltung des Science-Media-Centers. Professor Dr. Hans-Ulrich Demuth, Berater des Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, Leipzig, sowie Mitglied des Deutschen Ethikrats, sprach von einer »Bremswirkung auf den Verlauf«. Entscheidend sei es dafür, Patienten in sehr frühen Stadien der Alzheimer-Erkrankung zu behandeln.