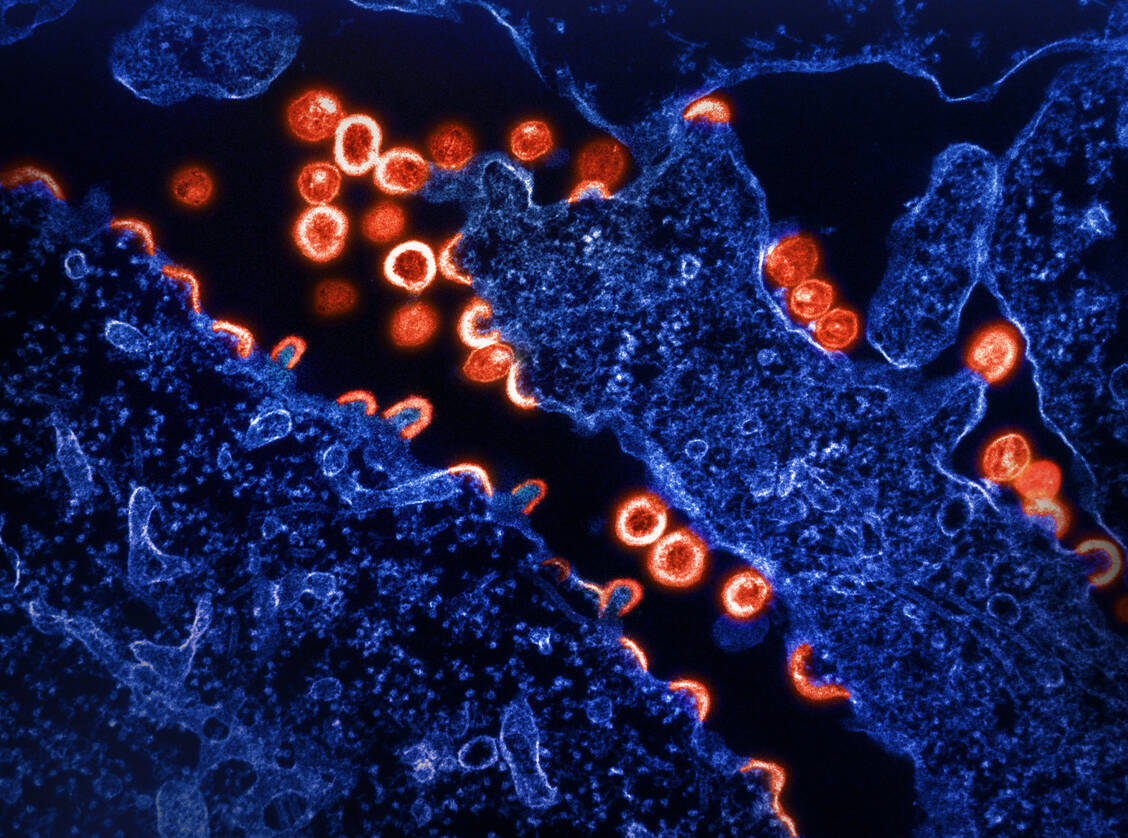

HIV ist ein RNA-Virus, das zur Gattung der Lentiviren in der Familie der Retroviren zählt. Von ihm existieren die beiden Typen HIV-1 und -2, zu denen es weitere Subtypen gibt. Die Viruspartikel sind mit 100 bis 120 nm Durchmesser relativ groß und außen von einer Lipiddoppelschicht umgeben, die bei der Knospung von der Wirtszelle abgetrennt wird. In diese sind sogenannte Spikes eingebettet, die für die Bindung des Virus an die CD4-Rezeptoren der Zielzellen, vor allem T-Helferzellen, verantwortlich sind.

In den Wirtszellen schreibt der Erreger sein RNA-Genom mithilfe der reversen Transkriptase in DNA um und baut diese in das Wirtsgenom dauerhaft ein. Die reverse Transkription ist sehr fehleranfällig, was ein Grund für die hohe Mutationsrate von HIV ist. Die infizierten CD4-Immunzellen werden entweder durch das Virus selbst oder auf anderen Wegen zerstört. Eine unbehandelte HIV-Infektion führt daher nach einer grippeähnlichen Akutinfektion und einer mehrere Jahre dauernden Latenzzeit zu einer Immunschwächeerkrankung mit einer Mortalität von 90 Prozent.

Das Virus wird über Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Blut, Sperma und Vaginalsekret mit Wunden oder Schleimhaut übertragen.