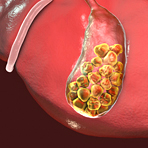

Gallensteine sind häufig, machen aber nur selten Probleme. Das geht aus der jetzt aktualisierten S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Gallensteinleiden hervor. Den Angaben der federführenden Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) zufolge entstehen bei bis zu jedem fünften Deutschen im Laufe seines Lebens Gallensteine. «Am weitesten verbreitet sind die sogenannten Cholesterinsteine, die sich bilden, wenn zu viel Cholesterin von der Leber in die Galle gepumpt wird», erklärt Professor Dr. Frank Lammert, Direktor der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, der zugleich Präsident der DGVS und Koordinator der aktuellen Leitlinie ist. Besonders häufig seien Gallensteinen demnach bei übergewichtigen Menschen.

Unter Beschwerden wie Koliken oder Entzündungen leidet jedoch nur jeder vierte Betroffene. Steine, die keine Beschwerden verursachen, sollten nicht behandelt werden, heißt es in der Leitlinie. «Tritt in Folge der Gallensteine jedoch eine Gallenkolik auf, ist die operative Entfernung der Gallenblase angezeigt», so Lammert. Eine Kolik sei ein Warnsignal für ein erhöhtes Risiko für lebensgefährliche Komplikationen. Wenn ein Stein im Gallengang festsitzt, kann das gestaute Sekret zu Entzündungen der Gallenblase, der Gallenwege oder auch der Bauchspeicheldrüse führen. «Die in Deutschland durchgeführte ACDC-Studie hat gezeigt, dass der Patient bei einer akuten Gallenblasenentzündung binnen 24 Stunden nach Aufnahme in das Krankenhaus operiert werden sollte», sagt Lammert. Früher wurde oft erst antibiotisch behandelt und abgewartet.

Die Entfernung der Gallenblase, die sogenannte Cholezystektomie, gilt als vergleichsweise sicher und wird minimalinvasiv durchgeführt. Da nicht die Galle, sondern die Leber das an Gallensäuren reiche Gallensekret produziert, hat der Verlust des Speicherorgans Gallenblase keine schwerwiegenden Konsequenzen. Die Patienten sollten danach aber eher kleine Mahlzeiten wählen.

Ein neuer Schwerpunkt der Leitlinie ist die Prävention von Gallensteinen. Basis ist eine ausgewogene Ernährung mit faserreicher und fettarmer Kost mit wenig Zucker sowie regelmäßige Bewegung von mindestens 30 Minuten pro Tag. Wer bereits adipös ist, sollte nicht allzu rasch an Gewicht verlieren, empfiehlt die DGVS. «Denn auch dabei wird viel Cholesterin freigesetzt, so dass das Risiko für die Bildung von Steinen ansteigt», so Lammert. Wer mehr als 1,5 kg Körpergewicht pro Woche verliert, zum Beispiel durch eine strenge Reduktionsdiät oder nach einem Magen-Bypass sollte mit Ursodesoxycholsäure (UDCA) präventiv behandelt werden. Die natürliche Gallensäure unterdrückt die Bildung von Gallensteinen. «Haben sich erst einmal Gallensteine gebildet, bleiben sie auch bei noch so gesunder Lebensweise bestehen», betont die DGVS. (dh)

19.06.2018 l PZ

Foto: Fotolia/Kateryna_Kon